亡くなってしまった大事な家族のワンちゃん猫ちゃん、いつも一緒にいた分、寂しいですよね。そんなペットロスになっている飼い主さんが、大事なペットをいつでも思い出せるよう鮮やかな姿でグッズを飾りませんか?

今回はアクリルグッズをおすすめしたいと思います。

明るく送り出してあげたい!華やかなメモリアルグッズ「アクリルフィギュア」

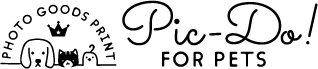

お別れは悲しいけれど、大事なワンちゃんや猫ちゃんたちのことを思い出すときは、楽しい思い出や、可愛い姿の方がいいですよね。そんなペットの愛らしい姿を、華やかなデザインでいつでもペットのかわいい姿を見ることができるアクリルフィギュアはいかがでしょうか?

台座に刺して飾っていただけるので、リビングのテーブルやベッドサイドはもちろん、オフィスのデスクにも飾れます。可愛いペットのお写真そのままの姿を、可愛いお花で飾った上品なデザインです。

メモリアル以外でもOK!お手頃サイズの「Mサイズアクリルフィギュア」

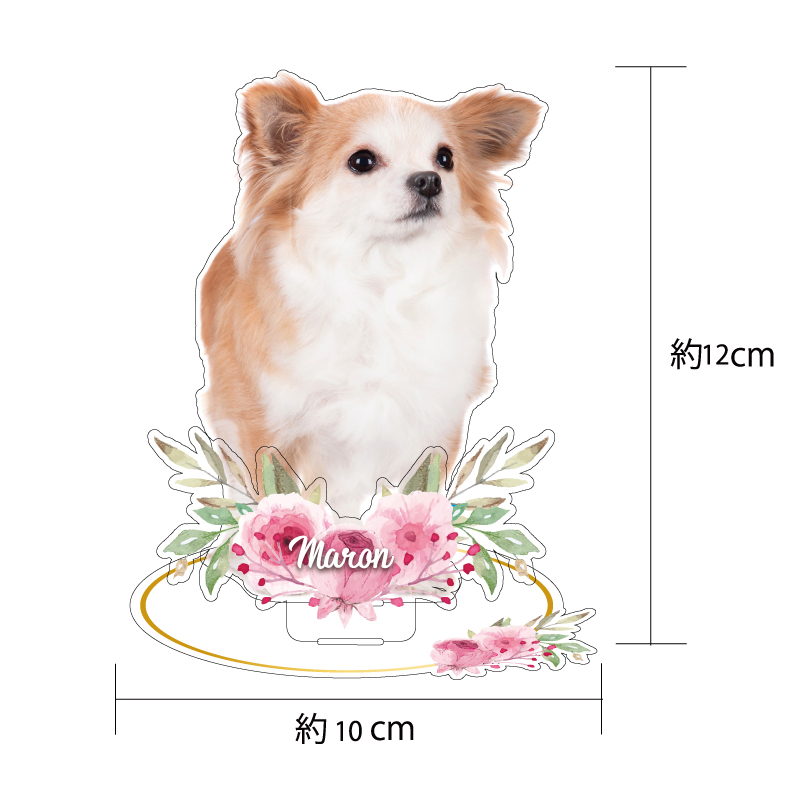

大事な家族同然のペットとの思い出は、離れて暮らしていても共通のものですよね。そんな方に、お手頃サイズで飾りやすく、複数作りやすいMサイズのアクリルフィギュアをおすすめします。

リビングだけでなく、お家の色んな場所に置いて、いつでもペットの姿を見れるようにしても嬉しいですね。

デザインも、メモリアルデザインだけでなく、ポップなデザインや可愛いデザインもたくさんあります^^

お気に入りの表情で作成 お顔のアップ写真からも作成できる「アクリルスタンド」

アクリルスタンドは、アクリルフィギュアと違いお顔のアップでも作れるのが嬉しいですね。いざグッズを作ろうとすると、お気に入りの写真がいくつもあって選べない……。そんな方に、やんちゃなお顔やおすまし顔など、お気に入りの表情でアクリルスタンドを作って飾りましょう。

思わず笑顔になってしまうようなお顔のアクリルスタンドで、楽しい思い出を振り返ってください。

今回はペットのメモリアルアクリルグッズについてご紹介しました。大切な家族のわんちゃんやねこちゃんの愛らしい姿をいつでもそばに感じていただけます。家族が集まるリビングなどに飾るとみんなといつでも一緒にいられるので、わんちゃんねこちゃんも天国からきっと喜んでくれるはずです^^